Слово об Учителе

Два десятилетия тому назад нас покинул удивительный человек, сочетавший неиссякаемую творческую энергию с присущим ему одному искрометным юмором, огромным жизнелюбием, по-детски чистым восприятием мира.

Непрерывная, кропотливая, плодотворная деятельность известного поволжского историка Е.И. Медведева длилась свыше полувека…

Родился Ефрем Игнатьевич в большой дружной крестьянской семье в селе Старая Мертовщина Бугульминского уезда Самарской губернии. Трудовую деятельность начал шестнадцати лет рабочим-железнодорожником в 1919 году. Учился в Бугульминской трудовой школе, на педагогических курсах, в педагогическом техникуме и в 1929 г. Ефрем Игнатьевич окончил Восточно-педагогический институт в Казани, а в 1931 г. - Казанский университет, а затем и аспирантуру. Перед ним открылась широкая дорога в науку. Работал управляющим архивами, директором Центрального музея Татарской АССР, доцентом в вузах Казани. Он был поднят на ноги своим временем. Он и не предал своего времени. Е.И. Медведев стал настоящим русским историком, судьба которого неотделима от судьбы его Отечества. Но это же время (парадоксы истории!) тяжким катком не раз прошлось по его судьбе… В Казани он был оклеветан, снят с работы и выслан в Самару. Многое пришлось начинать сначала… И в Самаре (тогда - Куйбышев), уже после Великой Отечественной войны - вновь увольнение из вуза, подозрения, поиски работы… Но научной деятельности он не прекращал никогда.

С перерывами (не по его вине!) с 1935 по 1970 гг. был грузчиком, экономистом, экскурсоводом, вторично аспирантом, доцентом, профессором, заведующим кафедрой истории СССР Куйбышевского педагогического института, а с 1970 г. по 1982 г. - заведующим кафедрами истории: сначала - истории СССР, затем - дореволюционной отечественной истории Самарского государственного университета (ныне - кафедра российской истории). В 1942 г. он защитил кандидатскую, а в 1960 г. - докторскую диссертацию. Он сыграл огромную роль в организации и становлении исторического факультета возрожденного самарского университета

"Главные биографические факты - книги, важнейшие события - мысли", - сказал когда-то В.О. Ключевский. И этот афоризм великого историографа в полной мере относится к творческому пути Ефрема Игнатьевича.

Широкой общественности он был известен как автор 150 трудов по археографии, источниковедению, краеведению, истории мировой войны, истории революционных событий 1917 года, истории гражданской войны и иностранной военной интервенции в России в 1918-1921 гг., как организатор научных исследований и подготовки научной смены. Наиболее известны его монографии "Установление и упрочение советской власти на Средней Волге" (1958), "Октябрьская революция в Среднем Поволжье" (1964), "Гражданская война в Среднем Поволжье" (1974). Активное участие он принял в подготовке коллективных трудов "Октябрь в Поволжье" (1967), "Гражданская война в Поволжье" (1974).

В монографических работах и многочисленных статьях Е.И. Медведева раскрыты многие страницы истории Поволжья, введен в научный оборот огромный корпус малоизвестных или неизвестных ранее исторических источников. Конечно, минувшие четверть века многое изменили в подходах, оценках, методах исследования. Мешали цензура и самоцензура… Он далеко не всегда мог говорить и писать то, что думал, порой вынужден был лукавить, маневрировать между "сущим" и "должным", между властью и коллегами, связанный жесткими идеологическими рамками того времени…

Среди бывших студентов Ефрема Игнатьевича сотни кандидатов наук, свыше двадцати докторов наук. Свыше тридцати исследователей и педагогов получили подготовку в аспирантуре непосредственно под его руководством. Огромный опыт историка, архивиста, археографа и педагога, добрый совет были бесценными для его учеников.

Е.И. Медведев известный в Поволжье организатор краеведческой работы, инициатор многочисленных научных совещаний, конференций, симпозиумов. По его инициативе многими его учениками велась огромная работа по сбору материалов по истории сел, деревень, промышленных предприятий, написанию очерков истории ряда сельских районов и городов области. Содействовал он и развитию археологических и этнографических исследований в крае, созданию сельских, городских школьных музеев.

Ефрем Игнатьевич многократно выступал в защиту памятников истории и культуры Поволжья. В статьях и выступлениях он старался показать, что интерес к памятникам Отечества - не праздное чудачество "любителей старины", но естественное проявление живого чувства патриотизма, сознания вечности и крепости их глубинных корней, на которых выросла современная наша культура, созданная не вчера и не на пустом месте, а на земле, возделанной многовековым трудом нашего великого народа.

Возглавляя многие годы кафедры отечественной истории педагогического института и университета, он уделял большое внимание подготовке и повышению квалификации учителей края, был тесно связан с органами образования.

Преподаватели истории и учащиеся средних школ многие годы черпали знания по краеведению из книг, подготовленных при его участии и под его редакцией: "Край родной, навек любимый" (1978), "Край Самарский" (1984), хрестоматии "Наш край" (1966).

Ефрем Игнатьевич был глубоко убежден, что занятие историей - одно из самых интересных дел, которое может выбрать себе творческий человек. По грандиозности свершений, по яркости красок и динамичности звучания, по философской и этической глубине ни один роман, ни одно художественное произведение, как бы гениально написаны они не были, не может сравниться с драматургией истории. Тот, кто это поймет, будет захвачен историей навсегда.

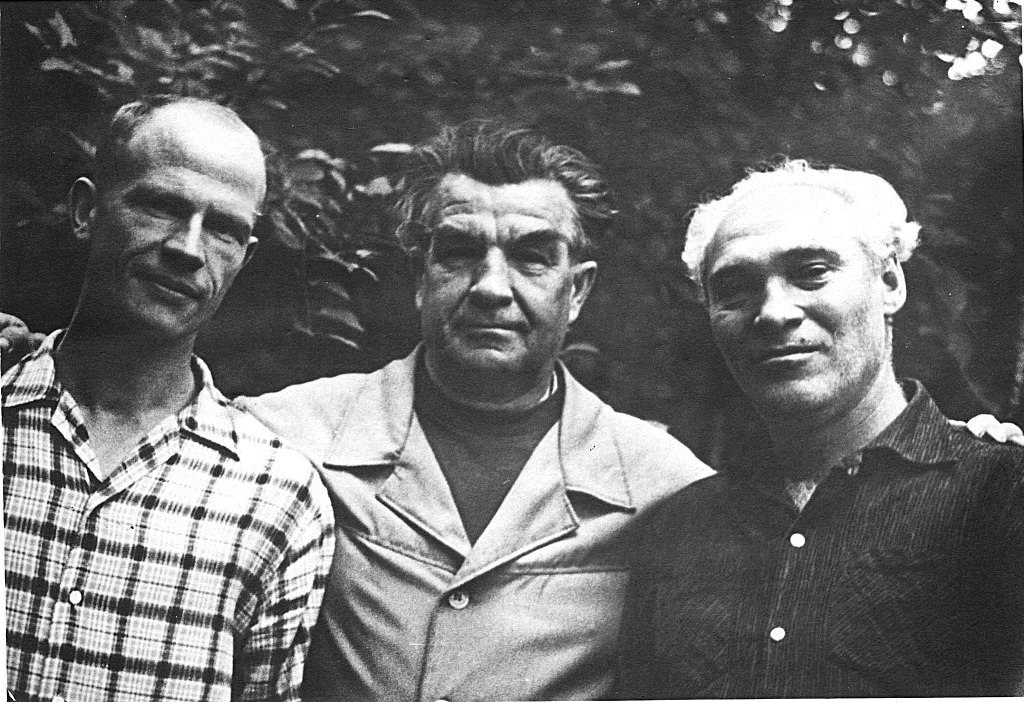

П.С. Кабытов, И.М. Ионенко, А.А. Шестаков, Миллер, Л.В. Храмков.Сидят: М.К. Мухарямов, Е.И. МедведевОн всю жизнь был увлечен архивными изысканиями. Искал без устали. Его влекли и крупные события и интересные человеческие судьбы. Его интересовали детали и мельчайшие подробности минувших событий. Он не уставал повторять, что история делает человека гражданином и оптимистом. Зная и осмысливая прошлое, легче понять, что есть и что будет.

Е.И. Медведев был страстным, увлеченным замечательным, самобытным лектором. Широкий кругозор, энциклопедическое знание истории России, оригинальное и живое изложение делали его лекции интересными, содержательными и надолго запоминались. На его лекциях, семинарах, заседаниях историко-краеведческого кружка нельзя было увидеть скучающего или равнодушного человека. Он умел взволновать слушателей нестандартным подходом к проблеме, знанием интересных и малоизвестных фактов, но прежде всего тем, что сам всецело был предан до конца науке истории.

Научные исследования и педагогическую деятельность профессор Е.И. Медведев всегда сочетал с широкой общественной деятельностью. Он неоднократно избирался депутатом местных органов власти и в руководящие органы различных общественных организаций, в общественные советы архивов, музеев, краеведческих обществ, библиотек. Двадцать лет Ефрем Игнатьевич возглавлял Поволжскую секцию историков революции и гражданской войны в России. Работал страстно, увлеченно, заинтересованно. Ему был присущ гуманизм, доброжелательность к людям, умение привлечь внимание коллег к интересной, актуальной проблематике, наладить дружную совместную работу научно-исследовательских коллективов.

Личная жизнь его была трагичной. Арестовывался и ссылался из Казани в Самару в 1935 году… Трижды, по клеветническим обвинениям, отстранялся от любимой работы… Похоронил сына и дочь… Суровое время не дало полностью раскрыться талантам ученого, не дало сказать в своих книгах всего, что мог, знал и хотел… Не каждому дано устоять на крутых поворотах истории. А он, вопреки всему, устоял и сделал многое.

Помню, в феврале 1963 года на юбилейном вечере, посвященном его 60-летию, из зала его спросили: "Что же все-таки помогло Вам не пасть духом, не ожесточиться, снова плодотворно работать?" В ответ он рассказал притчу о суворовском солдате, найденном без сознания на поле боя, и принесенном в лазарет. Когда врач попытался его перевернуть на носилках, чтобы посмотреть - нет ли раны на спине, - солдат очнулся и сказал ему, что "раны на спине у него быть не может - поскольку он всю жизнь смотрел смерти в глаза, а врага встречал грудью…"

Всю жизнь ему добрым другом и опорой была жена - инженер-химик и кандидат филологических наук (автор 40 работ по лингвистике и методике преподавания русского языка) Милица Николаевна Князева (1909-1996). Лингвистом она стала поневоле, поскольку ей как жене почти "троцкиста" и "врага народа" запретили работать на химическом заводе… Она экстерном сдала экзамены за филологический факультет, кандидатские экзамены, написала и защитила успешно диссертацию, стала замечательным филологом-методистом, проработав в Куйбышевском педагогическом институте многие годы. В годы вынужденной "безработицы" мужа, она содержала семью из пяти-шести человек… Профессор И.М. Ионенко из Казани, друг и сподвижник Ефрема Игнатьевича по многим научным и общественным делам, называл ее "великая женщина".

До последних дней Ефрем Игнатьевич не прекращал научной и педагогической работы, читал лекции, выступал оппонентом на защитах диссертаций, участвуя в работе диссертационных советов в Самаре, Казани, Пензе, Саратове, Тюмени, Екатеринбурге, Москве.

В начале июня 1982 года он провел последнюю научную конференцию историков Поволжья, выступил как всегда эмоционально и остроумно, призывая коллег к энергичной, целеустремленной работе по созданию книг по истории "нового поколения"…

В конце июня уехал в санаторий. Вечером 27 июня за ужином был бодр и весел, рассказывал интересные случаи из своей жизни соседям по столу. Ночью - сердечный приступ… 28 июня Ефрема Игнатьевича не стало.

Ушла жизнь замечательного человека. А что осталось? Остались многочисленные труды, несущие отпечаток своего неординарного времени. Тем и интересны… Осталась школа, которая, хотелось бы надеяться, продлится в учениках учеников. Осталась память о добром и деликатном человеке, очень непритязательном и ответственном, человеке, сумевшем преодолеть, претерпеть тяжкие преграды на пути реализации своего жизненного предназначения. Память о неутомимом труженике, высоко ценившем предоставленную обществом возможность интеллектуальной работы. До последнего дня жизни сохранил он цельность мироощущения, оптимизм и жизнелюбие.

Научная проблематика, которой занимался Ефрем Игнатьевич относится к числу вечных. И по сей день продолжаются годичные собрания исследователей революций в России, международные конференции, посвященные источниковедению и историографии революционных событий 1905 - 1907 и 1917 годов. Продолжается введение в научный оборот новых документов из центральных и местных архивов. Активизируются провинциальные центры, занятые изучением революции и гражданской войны. Вполне вероятно, что будет продолжена и работа, которая велась волжанами под руководством профессоров Е.И. Медведева и И.М. Ионенко несколько десятилетий. Кстати, Научный совет РАН "История революций в России" ныне преобразован в секцию Научного совета РАН, изучающего историю реформ, социальных движений и революций во всемирном масштабе под председательством академика Г.Н. Севостьянова. Остро нуждаемся мы сегодня в проведении семинаров по проблемам социальной трансформации XX в., изменению взглядов историков на роль в них революций. Важно было бы связать эту работу с задачей общего осмысления истории XX в. в его глобальных взаимосвязях. Возможности для реализации всего этого сегодня есть.

Нет пока научной биографии Ефрема Игнатьевича. Есть лишь несколько газетных статей, заметок - воспоминаний, кратких биографических и библиографических справок в краеведческих изданиях. В 60-80-е годы XX века его знали историки, краеведы и архивисты всей Волги. Новому поколению историков он мало известен. Но в памяти историков среднего и старшего поколения он занимает особое место. Каждая встреча с ним приносила радость общения, рождала стремление к научному поиску, доставляли огромное удовлетворение. И эти краткие заметки - лишь очень скромный венок памяти этому оригинальному исследователю истории Поволжья, замечательному педагогу, большой, широкой, доброй души человеку.

У Юрия Трифонова есть роман "Отблеск костра" - о людях, которые искренне верили революции, отдали ей все свои силы, свою жизнь. Таких были миллионы. Таким был и профессор Ефрем Игнатьевич Медведев. Костер не погас.

Ленар Храмков.

Доктор исторических наук, профессор СамГУ.